In Namen des USV Langenlois-Wandern danke ich für die zahlreiche Teilnahme an den diversen Marathonveranstaltungen in Langenlois.

Zum Betrachten der Veranstaltungsbilder, bitte die jeweiligen Button anklicken.

![]() Der 25.

Kamptal

- Marathon 2010 wurde wieder für

Der 25.

Kamptal

- Marathon 2010 wurde wieder für ![]() und

und

![]() gewertet.

gewertet.

Der Veranstaltungstermin war am Samstag den 26. Juni 2010.

Die Marathonteilnehmer wurden von Langenlois (Gartenbaufachschule)

mittels Bustransfer (ab 6'00 Uhr - 8'00 Uhr)

nach Rosenburg (Startort) gebracht.

An alle Wanderfreunde der Leistungsstrecke, dies war die letzte Marathonveranstaltung in Langenlois.

![]()

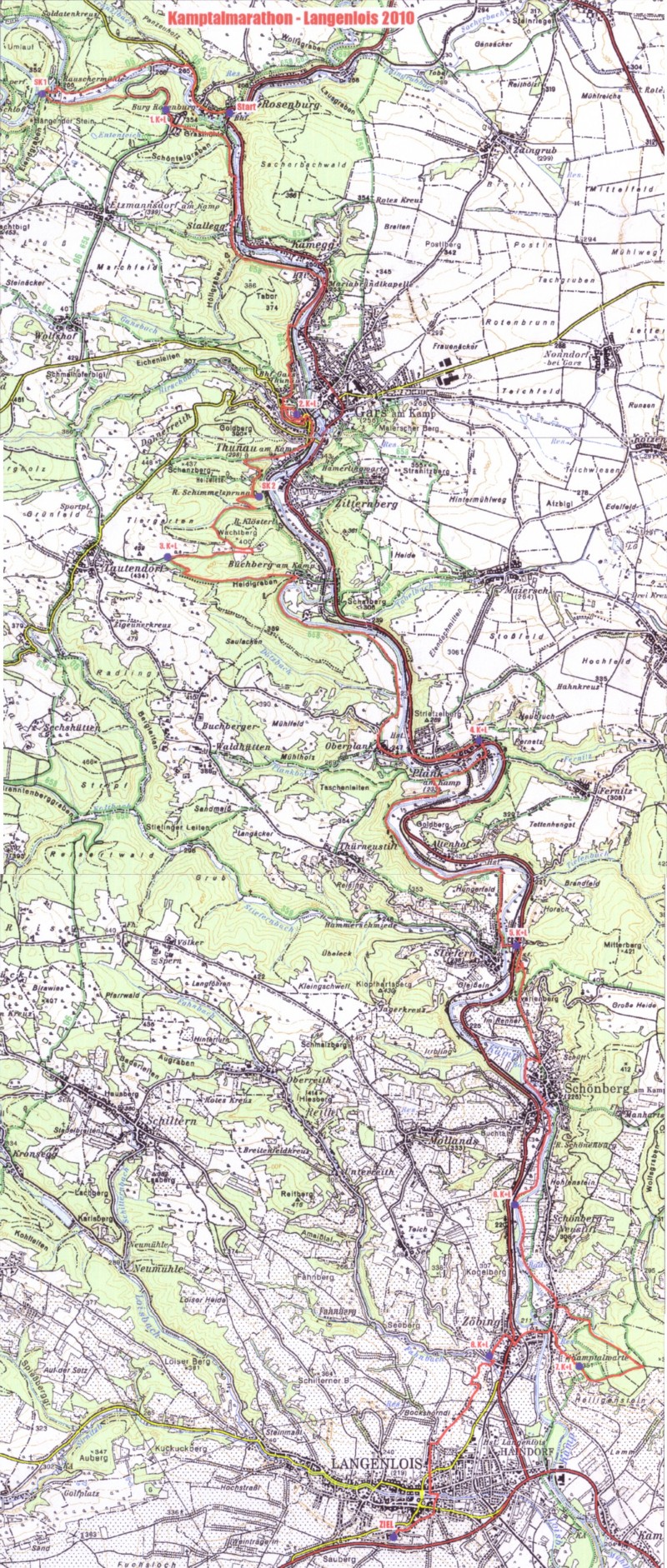

Der Streckenplan des Kamptalmarathons 2010

Bilder und Beschreibung von der Marathonstrecke 2010

![]() Zum vergrößern bitte

die Bilder anklicken.

Zum vergrößern bitte

die Bilder anklicken.

|

Der Start- und Zielraum ist war in den vergangenen Jahren die Gartenbaufachschule in Langenlois. Es wurden wieder 3 neue Wanderstrecken ( 7-, 11- u. 18 km ) und die Marathonstrecke angeboten. Die Wanderstrecken führten vom Start direkt über Haindorf (Ortsteil von Langenlois) nach Zöbing. Der Marathonwanderer wurden mittels Bustransfer, zum eigentlichen Start nach Rosenburg gebracht. |

|

Start der Marathonroute war bei der Straßenkreuzung in Rosenburg. |

|

Der Blick hinauf zum Renaissanceschloss Rosenburg. |

|

Der Blick zum Kanusportzentrum Kamptal in Rosenburg. |

|

Beim E-Werk wurde der Kamp zum ersten Mal überquert. In der Nähe des E-Werks befand sich die 1. SK . |

|

Es folgte ein schöner Wanderweg entlang des Kamps und danach der Anstieg zum Schloss Rosenburg. |

|

Auf diesem Rastplatz befand sich die 1. Kontroll- und Labestelle. Von hier hatte man einen schönen Blick ins Tal und zum Renaissanceschloss Rosenburg. |

|

Die Route führte direkt beim Renaissanceschloss Rosenburg und beim Schlossgasthof vorbei. |

| Die Geschichte der Rosenburg - Die wichtigsten Ereignisse |

|

1175 Erste urkundliche Erwähnung "Gozwin de Rosenberg". Das Geschlecht der Rosenbergs lenkte die Geschicke der Rosenburg bis ins frühe 14. Jahrhundert. |

|

1478 Zubau der Kapelle durch die Familie Roggendorf |

|

1487 Die Gebrüder Grabner erwerben die Rosenburg. Umbau von der mittelalterlichen Wehrburg in ein Renaissanceschloß. Die Rosenburg bleibt bis 1604 im Besitz der Familie Grabner. |

|

Anf. 17 Jhd. Vinzenz Muschinger erwirbt das Schloss und lässt den Turnierhof erbauen. Der Turnierhof ist heute der größte, noch erhaltene Turnierhof Europas. |

|

1681 Heirat von Leopold Karl Hoyos und Maria Regina von Sprinzenstein. Die Burg geht in den Besitz der Familie Hoyos über, einer Adelsfamilie aus der Region Burgos in Spanien. |

|

Danach gingt es bergab und weiter auf einem schönen Steig oberhalb der Kamptalbahn nach Stallegg. |

|

Der Blick zur neuen Kampbrücke in Stallegg. Die vorherige Brücke wurde durch das Hochwasser 2002 zerstört. |

|

Der Blick vom Wanderweg zur Ruine Kamegg und von der neuen Brücke in Kamegg. |

|

Die Geschichte von Kamegg Von der einst so wichtigen Feste der Herren Kaja-Kamegg, die schon 1150 urkundlich erwähnt ist und später schloßartig ausgebaut wurde, ragen auf dem ziemlich steilen Felskopf an der Kampbiegung nur noch die Reste des Bergfrieds und Teile des Palas, sowie des Torbaues mit Spitzbogentor und der Ringmauer auf. Die Anlage wurde durch einen ca 5m tiefen Halsgraben geschützt. Von 1150 bis 1312 war Maegg im Besitz der Herrn "von Chambecha", dann der Herrn von Kamegg-Kaja. Im Jahre 1620 wurde Kamegg, so wie die nahe gelegene Burg Stallegg (heute Ruine), mit der Rosenburg vereinigt und dem Verfall preis gegeben. Die Burgkapelle von Kamegg war bis 1786 in Verwendung. |

|

Der Blick zur neuen Kampbrücke und zur Bründlkapelle in Kamegg. |

| Die Bründlkapelle wurde im Jahre 1699 errichtet. Die Hochwasser der letzten drei Jahrhunderte hatten den Gemäuern sehr zugesetzt. Nach Absicherung der Felswand, deren Kosten die Gemeinde Gars übernahm, wurde in den Jahren 2003/2004, nach der Hochwasserkatastrophe, eine großzügige Generalsanierung durchgeführt. |

|

Der Wanderweg entlang der Kamptalbahn, in der Nähe von Gars am Kamp. |

|

Der Wanderweg zur Burgruine Gars. |

|

In der Nähe der Burgruine Gars befand sich die 2. Kontrollstelle mit der gratis Verpflegstelle.. |

| Die im 11 Jh. urk. erwähnte, auch Babenbergerburg genannte, wurde 1809 während der Franzosenkriege zerstört. Erhalten sind die Kapelle, ein Torbau mit Rundbogentor, der "Diebsturm", die von einer Mauer umschlossene, alte Hochburg mit dem zweistöckigen Palas. In den Sommermonaten finden in der Burgruine Opernevents statt. |

|

Der imposante Blick von der Burg auf Gars am Kamp und zur Gertrudskirche mit dem Friedhof. |

|

Die Wanderstrecke führte durch den Friedhof und vorbei an der Gertrudskiche bergab nach Thunau. |

| Gars zählt zu den Urpfarren des Waldviertels und scheint urkundlich erstmals 1135 unter den 13 Eigenpfarren der Babenberger auf. Die auf dem südlichen Vorsprung des Burghügels gelegene St. Gertrudskirche war Sitz einer markgräflichen Mutterpfarre für 6 Töchterpfarren. Letzte Restaurierung 1972 - 1975 zur 900 Jahrfeier des hl. Leopold III. Die St. Gertrudskirche ist derzeit hauptsächlich als Begräbniskirche in Verwendung. |

|

Die Wanderroute bergab auf der steineren Friedhofstiege nach Thunau. |

|

Der Blick von Thunau zurück zur Gertrudskirche. |

|

Der Wanderweg auf dem Schanzberg und weiter zur Ruine Schimmelsprung. |

|

Nach dem Aufstieg auf dem Schanzberg wurde man belohnt mit herrlichen Fernblicke zurück nach Gars am Kamp, nach Zitternberg und ins untere Kamptal. |

|

Kurz darauf führte die Route an den Resten einer frühmittelalterlichen Kirche vorbei. Die im Jahr 1986 freigelegten Grundmauern sind Teil der bislang ältesten Kirchenreste Österreichs nördlich der Donau. Vermutlich wurde sie im Laufe des 9. Jh. nach karolingischen Vorbild errichtet. Der kleine Kirchenbau, das in der Nähe des Nordtors aufgefundene bleierne Taufkreuz sowie eine Urkunde des frühen 10. Jh. sind Zeugnisse eines Christentums, das von bayrischen Missionaren seit den 8. Jh. in unser Gebiet gebracht wurde. |

|

Auf einem Steig durch den Laubwald gelangte man zur Ruine Schimmelsprung. |

|

Auf der Ruine Schimmelsprung befand sich die 2. SK. Auch von der Ruine hatte man herrliche Tiefblicke ins Kamptal. |

|

Ruine Schimmelsprung Erste urk. Erwähnung mit dem Namen "altes Schloß Thunau" im Jahre 1196. Heinrich von Tumbenowe, Kämmerer von Erzherzog Leopold VI. von Babenberg ließ sie aus den Steinen der frühmittelalterlichen Kirchenanlage der einstigen slawischen Burgsiedlung erbauen. Den Namen Schimmelsprung erhielt sie von einer Sage. Die besagt, das der Burgherr auf dem Abhang zuritt und mitsamt seinem Schimmel hinunterstürzte. |

|

Nach der Ruine folgte die Route weiter der blau-weißen Markierung, über einen Steig bergab in einen Waldgraben und danach der gelb-weißen Markierung, bergauf, auf einem Güterweg auf den Wachtberg. |

|

Auf dem Wachtberg folgte die Route ein Stück den Skulptur- und Objektwanderweg "Kunst in der Natur". |

| "Kunst in der Natur" ist der Titel eines Rundwanderweges am Wachtberg. Entlang dieses Wanderweges finden sich Skulpturen und Objekte, die den Bereichen Landart, Installations- und Objektkunst, Geometrie und "Nature Art" zuzuordnen sind. |

|

Auf dem Plateau kurz vor Tautendorf, bei einer Wegkreuzung befand sich die 3. Kontroll- und Labestelle. Danach ging es bergab in den Heidlgraben. |

|

Der Wanderweg bergab durch den Heidlgraben nach Buchberg am Kamp. |

|

Ab den ersten Häuser, in Buchberg am Kamp, folgte die Route der blau-weißen Markierung zum Kamp. |

|

Der Wanderweg führte entlang des Kamps, mit wunderbaren Blicke zum Schloss Buchberg am Kamp. |

|

Der schöne Blick vom Wanderweg zum Schloss Buchberg am Kamp. |

| Schloss Buchberg am Kamp Im 12. Jahrhundert saß hier eine Ministerialenfamilie der Babenberger. Als erster ihrer Vertreter wird 1160 Heinrich von Puochperge genannt. Er dürfte mit den Kuenringern verwandt gewesen sein und gilt auch als Erbauer der Burg. 1197 wird bereits ein Burgkaplan erwähnt. Als die Buchberger im ersten Viertel des 13. Jh. ausgestorben waren, übernahm Albero von Valchenberg (Falkenberg) den Besitz. Seine Nachkommen, die sich ebenfalls nach Buchberg nannten, saßen bis 1324 auf der Veste. 1339 kamen die Herren von Winkel und ab 1356 die Herren von Stockern. Die Hälfte der ursprünglich freieigenen Burg war inzwischen landesfürstlich geworden und wurde als Lehen vergeben.Im 16. und 17. Jahrhundert waren dies die Familien Matseber, Teufel, Kuefstein und Schiffer. Unter den Bauherren, die durch Zubauten die heute vielteilige Anlage schufen, sind vor allem Mattys Teufel (1588/92) sowie Hans Georg (1592/1612) und Hans Ludwig von Kuefstein (1612/24) zu nennen. 1645 wurde Buchberg von den Schweden besetzt. Die weiteren Eigentümer waren die Familie Polheim, Auersperg, Hackelberg, Collalto, Rottal, Rummel und Stack. 1823 kaufte Karl Prinz von Croy das Schloss. Seine Nachkommen bewohnten es bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Heutiger Eigentümer ist eine Privatstiftung der Familie Bogner, die die Burg 1965 aus der Konkursmasse erworben, sukzessive restauriert und aus ihr seit 1979 ein bekanntes Künstlertreff gemacht hat, wobei verschiedenen Künstlern einzelne Räume zur freien Gestaltung überlassen wurden. |

|

Vom Wanderweg entlang der Kampschlinge hatte man herrliche Blicke zum Kamp und auch zur Wehr mit dem kleinen Kraftwerk das das anschließende Sägewerk mit Strom versorgt. |

|

Der Blick zur Radwegbrücke Buchberg und der Blick, von dieser, flussabwärts. Die Feldwegbrücke Klasse 1 wurde 2003 erbaut. |

|

Der Blick nach Oberplank und der Fernblick nach Plank am Kamp. |

|

Der Blick von der Kampbrücke zurück zur Kapelle von Oberplank und flussabwärts. Bei Plank am Kamp wurde der Kamp überquert. |

|

Der Wanderweg führte auch vorbei beimGasthof Pokorny in Plank am Kamp (Unterplank). Die K+L befand sich ca. 1 Km nach Plank am Kamp. |

|

Auf dieser Brücke in Plank am Kamp wurde der Kamp wieder überquert. |

|

Der Blick auf die Brücke der Kamptalbahn und zur Pfarrkirche von Plank am Kamp. |

|

Die Pfarrkirche von Plank am Kamp ist dem hl. Nikolaus geweiht. Seit Ihrem Bau im 12. Jahrhundert ist sie schon oftmals verändert worden. Immer wieder wurde sie vergrößert und verschönert. Seit dem Jahr 1783 ist Plank am Kamp auch eine eigene Pfarre. Am 7.8. 2002 führten durch anhaltende schwere Regenfälle im Waldviertel zu schwersten Überschwemmung in Plank. Der Kamp trat aus den Ufern und überschwemmte um ca. 22.00 Uhr den Friedhof, die Kirche, den Pfarrhof und die Häuser entlang der Bundesstraße. In der Kirche stand das Wasser 1,92m hoch. |

|

Nach einer kleinen Anhöhe folgte der Wanderweg dem Kampfluss bis nach Stiefern. |

|

Der Wanderweg führte an der Kampbrücke bei Altenhof vorbei..

|

|

Der Blick nach Stiefern und zur Pfarrkirche von Stiefern. |

|

Die neue Kampbrücke von Stiefern, auf ihr wurde der Kamp überquert und in der Nähe der Brücke befand sich die 4. K+L.. |

|

Der schöne Blick zur Pfarrkirche von Stiefern vom Kreuzweg auf dem Kalvarienberg. |

| Das Patrozinium der Pfarrkirche, der hl. Johannes der Täufer, ist vielleicht eine Reminiszenz an die Christianisierung der in diesem Raum seit ca. 600 ansässigen Slawen. Dem Baualter nach datieren Teile der Kirche aus der Zeit um 1150, 1500 und 1660/61, der Turm gegen 1300. Während des Protestantismus ist Stiefern eine Insel des Katholizismus geblieben - ein gemeinsames Verdienst des Klosters Aggsbach (Grundherrschaft) und des Stiftes Altenburg (stellte 1597 bis 1690 die Pfarrer). Die innere Ausstattung der Kirche datiert größtenteils aus dem 18. Jahrhundert. Das Hochaltar-Bild (Die Taufe Christi im Jordan, 1767) ist ein Werk des "Kremser Schmidt", den beachtenswerten Wolfgang-Altar hat der in Horn begrabene Bildhauer Caspar Leusering geschaffen (1641). |

|

Die Wanderroute folgte den Kreuzweg mit den 11 Stationen auf dem (Stieferner) Kalvarienberg. |

|

Die Kreuzigungsgruppe auf dem Kalvarienberg (Ende 17 Jhdt.). |

|

Von dem Plateau des Kalvarienberges hatte man herrliche Fernblicke nach Stiefern (Norden) und nach Schönberg am Kamp (Süden). |

|

Vom Kalvarienberg folgte der Wanderweg bergab den Schönberger Kreuzweg nach Schönberg am Kamp. |

|

Der Kampfluss beim Schönberger Freibad. |

|

Der Blick zur Pfarrkirche Schönberg am Kamp.

|

|

Der Blick zur neuen Kampbrücke in Schönberg/Kamp und von dieser flussabwärts. Im Zuge der Wanderung wurde auf dieser wieder der Kamp überquert. |

|

Diese kleine Kapelle steht bei der Kampbrücke am rechten Ufer. Hier wurde auch die 18 Km Wanderstrecke in die Marathonroute eingebunden. |

|

Der Kampsteg, in der Nähe von Schönberg-Neustift, über den der Kamp wieder überquert wurde. In der Nähe des Kampstegs befand sich eine Kontroll- und Labestelle. |

|

Im Weinort Zöbing, Ortsteil Silberörtl, zweigte wieder die Wanderstrecke von der Marathonstrecke ab. Die 18 Km Wanderstrecke wurde direkt zur K+L geführt, die Marathonstrecke auf den Heiligenstein. |

|

Durch eine Kellergasse am Heiligenstein und auf schönen Waldwegen führte die Route auf den Heiligenstein zur Kamptalwarte. |

|

Direkt bei der Kamptalwarte auf dem Heiligenstein befand sich eine K+L.

|

|

Von diesem Aussichtspunkt hatte man herrliche Fernblicke nach Langenlois und ins untere Kamptal. |

|

Es folgte ein steiler Abstieg nach Zöbing am Kamp. |

|

Über die Kampbrücke in Zöbing wurde zum letzten Mal der Kamp überquert. Kurz voher wurde wieder die 18 Km Wanderstrecke eingebunden. |

|

Der Blick zur Pfarrkirche Zöbing.

|

|

In der Nähe der Kirche und visavis des Kriegerdenkmal steht der Gedenkstein vom letztem Hochwasser (8.8. 2002) mit der Wassermarke. |

|

Bei diesem Gebäude befand sich eine große Kontroll- und Labestelle, für alle Wanderstrecken (7/11/18/42 Km). Das letzte Wegstück wurde für alle Wanderer ab hier gemeinsam geführt. |

|

Von einer kleinen Anhöhe der Blick zurück nach Zöbing und zum Heiligenstein. |

|

Von der Kellergasse "Vögerlweg" hatte man schöne Fernblicke ins untere Kamptal. |

|

Von der Seestraße in Langenlois. hatte man nur mehr ca 1,5 Km bis ins Ziel. |

|

|

Copyright (c) 2003-2010 Mayr. Alle Rechte vorbehalten.

Bild Nr. 1

Bild Nr. 1